家庭内のNASは長らく、「裸族のインテリジェントビルNAS」を使ってきたのだが、今年の連日の猛暑と、当方が単身赴任が解消されて実家での使用が増えたせいか、熱暴走を起こして、とうとうお亡くなりになってしまった。

この「裸族の インテリジェントビルNAS 」というのは、raid機能もカバーしているし、メディアサーバー機能もあり。またHDDが4機格納できて、それぞれが3TBまで対応しているので、かなりの大容量NASも組める大変有能な機械であったのだが、月日の経過には敵わなかった、というところであろう。すでに発売も終了しているので、代替機をみつけるのも難しいようだ。

このNASには仕事のファイルやら自炊本ファイルやら、DVDをリッピングしてコンバートしたMPEGファイルやら、ごにょごにょのファイルを格納していて、一部はDropBoxの「Plus」プラン(2TBまで対応してます)に格納しているのだが、Dropboxの場合、動画ファイルなどは回線が細いとストリーミングが遅くてストレスが溜まる(これは、単身赴任時代に、赴任先のアパートの回線で経験済なのである)。

実は当方の家庭内のNASは、今までスキャンしまくった本の自炊本のホームサーバーとして機能させているので、宅内クラウド読書や動画鑑賞には欠くことのできないアイテムなんである。

というわけで、適度に物欲も刺激されてNASの更新を考えることにした。

購入の条件としては

・HDDの増量、増設に対応していること(HDDは今使っている 「裸族の インテリジェントビルNAS 」のもののうち1.5TBと1TBを転用するのだが、将来的にはもっと大容量のものへ交換したい)

・メディア・サーバー機能、DLNAの機能を備えていること

ということで、検索したのだが、国内の大メーカーのBuffaloやI-O DATAは、TV録画のHDD用に特化しつつあるようで、思うものがみつからない。

結果として、当方の最終選考まで残ったのは、「Shinology」 と 「Tera Master」 の製品。

Tera MasterにはHDDが4ベイと2ベイ二種あったのだが、HDDは4TBまで対応しているので、これからの拡張を考えても、4TB×2ベイの「8TB」あれば十分と判断し、 2ベイの機種「F2-210」を選定。 そのほかの判断の決め手は、値段が安いのと、怪しげながら外部アクセスができるというふれこみから。

大きさはD 22cm×W 13cm×H 10.5cm で、先代の 「裸族のインテリジェントビルNAS」に比べると随分小柄になっていますね。

ちなみに、外観はこんな感じであります。銀色のアルミ製っぽいので軽いのと、熱が籠らなそうな印象ですね。

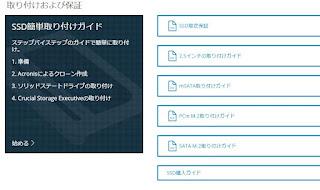

説明書はごく簡単なものというか、取扱説明書のダウンロードとインストールのチュートリアルのサイトのURLぐらいしか掲載されていないものしか入っていないので、ちょっとギョッとするのだが、インストールは指示に従えば案外簡単にできます。安心してください。

また、メディア・サーバーなどの機能は、メーカーのサイトから、NASの管理画面を通じてインストールする仕組み。まあ、小型のサーバーなので、以前に、玄箱のDebian化などをした経験のある人なら抵抗はないと思うし、経験のない人も、該当の機能をクリックしてインストールするだけなのでビビることはないと思います。

まだ外部アクセスのほうは試していないのだが、ひとまず、自前の大容量NASがあると「心の平安」が給られるのが不思議なところでありますね。

あえて付け加えると、国内メーカーのものは容量固定ながらサポートのほうでは一日の長があるので、TVの録画用とか設置に悩みたくない人なんかには、そちらがおススメかもしれません。あくまで、このNASは、自己責任で、あれこれネットで調べたりすることに抵抗のない方向けでありますので、ご了解を。