【Kindle Fire 7 New Virsion(第9世代)導入記録を追記しました(2019.06.08)】

AmazonのKindleFire7が久々に本体がバージョンアップするということで、まずは目出度い。今回は、すでに 「Fire HD 10」には装備されていたAlexaも搭載されて、クアッドコア1.3Ghz、microSdカードも512GBまでサポートするということで、GooglePlayが乗っけることができれば、最強最安のタブレットになることは間違いない。

で、このバージョンアップを機会にあらためておすすめしたいのは、Kindleなどを使った「耳読書」である。

◇耳読書のメリット その1 記憶に残る◇

”STUDY HACKER”の 「「耳栓+音読」の効果がすごい。ノートもペンも必要ない、4つの “脳科学的” 勉強法と暗記術」の記事によると

録音音源を聴いていると、左脳は「言語」として暗記しようとするのに対し、右脳は聞こえたままの「音」として暗記しようとするのだそう。すると、例えば試験で左脳が語句を思い出せなかったとしても、右脳が覚えている音をきっかけに言葉を思い出せると言います。

そこで、情報を言語としてだけでなく音としても記憶するために、覚えたい内容を音読して録音しましょう。一度録音してしまえば、就寝前や通勤・通学時など、時間や場所を限定せずに聴くことが可能となります

ということで、音読と同じで、黙読をしているよりも、記憶の「フック」がつくりやすく、そのため記憶に残りやすくなるようですね。このあたりは、英語学習のコーチングをしている「金井さやか」氏も、ブログ「English Box」の「耳読書」という記事で英語のリスニング学習の効果をあげているので、「耳読書」というのは聞き流しているようで、脳のどこかに記憶が知らず知らず残っているということかな。

当方も、陳舜臣さんの「物語 史記」を通勤時間に耳読書していたらいつの間にか「フレーズ」を覚えていてびっくりしたことがありますね。

◇耳読書のメリット その2 読書時間が爆発的に増える◇

ビジネスの基礎体力をつけるには、読書が一番、と思っていても日々の仕事や家事に追われて、なかなか「読書」の時間がとれない、っていうビジネス・パーソンは多いと思います。そんなときは、通勤や休憩時間といったちょっとした合間を使って「耳」から本の情報を頭に入れていくのが手軽に「読書量」を増やすコツ。いちいち「本」や「スマホ」を取り出して「目」から読書するより、服やバッグの中のガジェットとBluetoothでつなげたイアフォンで耳読書すれば、目立たないし、周囲の邪魔にもなりませんね。

◇耳読書のメリット その3 ミニマルな暮らしにピッタリ◇

まあ、これは電子書籍全般に共通することなのだが、「本」という物理的なものが増えません。これは、狭い部屋に悩んでいる方はもちろん、できるだけ所有する「モノ」を減らして暮らしという「ミニマル」な生活を目指す人にもってこいではないでしょうか。

◇まとめ◇

いくつか「耳読書」についてオススメ・ポイントを上げたのだが、耳読書をする場合、持っておきたいのは、やはり「Kindle端末」。iPhoneやAndoroidのスマホでももちろんkindleの読み上げはしてくれるのだが、画面タッチが頻繁に必要になったりと、かなり煩わしい。また、Kinlde本をICレコーダーに録音させるにしても、できるだけ途切れなく読み上げてくれるのは、やはりKindle端末に一日の長がある。KindleFire7のニューバージョン発売を機に、「Kindle本の読み上げ」や「Audible」で「耳読書」レビューしてみてはいかがでありましょうか。

【2019.06.08追記】

予約注文していたKindle Fire 7 の第9世代が発売日の6月6日に早速到着。すぐさまレビューしてもよかったのだが、保護フィルムのほうがまだ届いてなかったので、本日、報告。

パッケージのほうは昔と一緒で、オレンジのド派手なものに変わりはないですね。もうちょっと、色目を抑えたほうが高級感でると思うのだが、そこはアマゾンの「こだわり」か「マーケット戦略」なんでありましょうね。

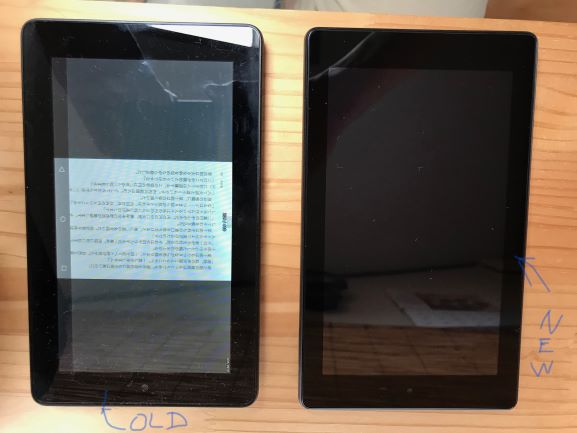

大きさの方は、当方が所持している第5世代と同じ。ただ、軽さは段違いに軽いですね。さらに動きもキビキビしていて、もっさり感は今の所ほとんど感じていない状況(アプリをこれからいれていくとどうなるかは検証しないといけないですがね)

なお、第9世代のKindle Fire 7においても、「有限工房」さんのサイトを参考に、Google Playが導入できることが確認できたので、これまた一安心ですね。

【関連記事】

「Kindle fire7」を最安最強のタブレットに変身する「簡単な」方法を紹介しよう

Kindle本を格安ボイスレコーダーでMP3化して積読状態を解消しよう

kindleの読み上げで本を読むなら、定額で何冊でも読める「Kindle Unlimited」がおトク

読み上げ本の機械音声はちょっとね、という方は「Audible」でなめらかな語り口で耳読書しよう

<スポンサードリンク>