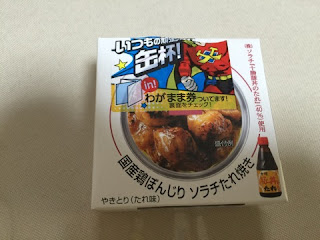

父の日のセールで買い込んだものを今更ながら消費しているのはお許し願いたいが、ひさびさに「ソラチ」は、北海道の豚丼のタレ屋さんのことらしく、Amazonで検索すると豚丼のタレセットなどかない好評らしい。

2016年7月31日日曜日

2016年7月17日日曜日

巨大化したきゅうりの冬瓜風煮物

プチ単身赴任中とあって、家庭菜園の世話も週末に時折というレベルになってしまい、かなりの放ったらかし状態である。

雑草の始末はまあ世話のできる時に、といった具合で勘弁してもらっているのだが、少ないながらも植えつけたトマトときゅうりの収穫は悩みである。

巨大化したきゅうりの冬瓜風煮物

プチ単身赴任中とあって、家庭菜園の世話も週末に時折というレベルになってしまい、かなりの放ったらかし状態である。

雑草の始末はまあ世話のできる時に、といった具合で勘弁してもらっているのだが、少ないながらも植えつけたトマトときゅうりの収穫は悩みである。

世話をするといっても一週間お期ぐらいになり、今年は降雨も順調にあり、晴れ間も適度に、といった具合で、きゅりがとんでもなく巨大化することになってしまった。

雑草の始末はまあ世話のできる時に、といった具合で勘弁してもらっているのだが、少ないながらも植えつけたトマトときゅうりの収穫は悩みである。

世話をするといっても一週間お期ぐらいになり、今年は降雨も順調にあり、晴れ間も適度に、といった具合で、きゅりがとんでもなく巨大化することになってしまった。

こうなると、漬物とかきゅうりスティックといった手合では消費できそうもないので、「冬瓜」にみたてて煮物にしてもらったのだがこれ。

正直、冬瓜よりは歯ごたえがなくふわふわしてはいるのだが、上品な煮物といえなくもない。しかしプチ単身赴任とはいえ、菜園運営は結構難点があるのは確か。

遠隔で農業をやっている人はどうしているんでありましょうか。

2016年7月12日火曜日

自分の優秀さを誇示しない「ひと味違うリーダー」のあり方を考えてみる

Business insiderで「優秀な人が、”優秀なボス”になるために不可欠なこと」と題して、同僚によるリーダーの評価がIQが128を超えると落ち始めるといった事象から、高い能力を持つ人が「優れたリーダー」になる秘訣として

・常に勝とうとしない

・常に正解であろうとしない

・常に自分の優秀さを見せつけようとしない

といったことをあげている。

さらに、「私はだれかがヒーローになることを手助けするためにここにいる。自分がヒーローになるためにここにいるわけではない」といった気持ちが大事だとアドバイスしている。

とかく「リーダー論」といえば、統率力を磨き、正しい方向性を自らが探し、先頭に立って動く、といった姿を推奨しがちなのだが、それとは違う「リーダー」が模索される時代になってきているのかな、と思った次第。

これは、最近読んだ「自分がやった方が早い病」のいくつかのエピソードとも共通するもので、「自分でやること」が一見効率的に見えて、かえって非効率になる場合がある、ということの一例でもある。

とくに「リーダー」のパフォーマンスという視点で考えた場合、リーダーの個人的能力を中心に達成される成果と、チームとして達成される成果が同じである場合、後の「再現性」という点では、チームとしてのそれに軍配を挙げざるを得ない。前者の場合は、リーダーがこけたらそれまでだが、後者の場合はリーダーがこけても復元力が働いて、全体で同じパフォーマンスを達成する可能性が高いからである。

ただ、そうは言っても、リーダーになろう、あるいはそのポジションについた人は、今まで先頭に立って動き、他人より優れたところを見せ、成果をあげてきたからこそ、そのポジションに就いたという経緯もあるから、前述のようなリーダーのような振る舞いは、そう簡単にはできるものではない。

さて、どうしたらいいのか、というところで、ふと司馬遼太郎の「この国のかたち 1」に収録の「高貴な”虚”」の

大概大概(テゲテゲ)という方言が薩摩にある。テゲだけでもいい。

「将たる者は、下の者にテゲに言っておく」

そういう使い方をする、薩摩の旧藩時代、上級武士にとって配下を統御する上で、倫理用語ともいうべきほどに大切な言葉だった。

上の者は大方針のあらましを言うだけでこまごましたさしずはしないのである。

(略)

マスタープランを明示したあとは部署部署をその責任者にまかせてしまい、自身は精神的なー高貴なー象徴性を保つだけで終始する

というくだりを思い出した。時代が求める「リーダー像」は、「織田信長型」から「西郷隆盛型」へと志向が変わりつつあるのかもしれない。幕末の薩摩の「英傑」たちに学んでみてもいいかもしれないですな。

登録:

投稿 (Atom)